Quando Francis Ford Coppola lançou Drácula de Bram Stoker em 1992, muitos esperavam apenas mais uma adaptação do clássico romance de horror gótico escrito por Bram Stoker em 1897. Afinal, o personagem já havia sido retratado inúmeras vezes no cinema, da versão seminal de Bela Lugosi em 1931 à interpretação bestial de Christopher Lee nas produções da Hammer Films. No entanto, Coppola, conhecido por obras como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, entregou algo surpreendentemente ousado: uma fusão entre o terror romântico, o melodrama operístico e o cinema barroco, com uma estética visual única que homenageava as raízes do cinema expressionista e das primeiras técnicas cinematográficas.

Desde os primeiros minutos, é evidente que Drácula de Bram Stoker se distingue por sua estética artesanal e autoral. Rejeitando os efeitos digitais modernos que começavam a dominar Hollywood no início dos anos 1990, Coppola optou por efeitos práticos, sobreposições, espelhos, animações stop-motion e jogos de sombras, criando uma atmosfera que evoca o cinema mudo e os filmes de horror dos anos 1920 e 1930. A fotografia de Michael Ballhaus, combinada ao design de produção de Thomas E. Sanders e aos figurinos de Eiko Ishioka, estabelece uma linguagem visual extravagante, sensual e muitas vezes surreal.

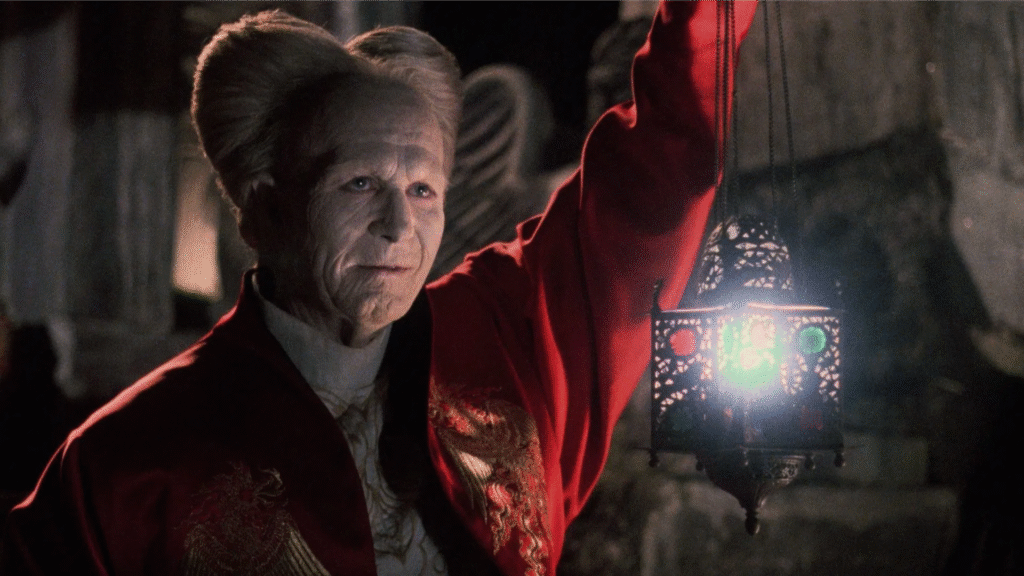

Os figurinos são um espetáculo à parte. Eiko Ishioka, que ganhou o Oscar por seu trabalho, cria roupas que misturam culturas orientais e ocidentais, que sexualizam ou animalizam os personagens, como no icônico traje vermelho de Drácula no início do filme, que lembra uma armadura de músculos expostos. A própria aparência do conde — um velho de cabelos brancos e crespos, com unhas compridas e pele pálida — foge dos arquétipos anteriores do vampiro sedutor, apenas para gradualmente se transformar num jovem atraente e carismático, interpretado por Gary Oldman. Essa transformação visual reflete a dualidade interna do personagem: um ser dividido entre o monstro amaldiçoado e o amante trágico.

Apesar do título anunciar fidelidade à obra de Bram Stoker, Coppola e o roteirista James V. Hart tomam liberdades criativas significativas, especialmente ao romantizar a figura de Drácula. No livro, o conde é uma força maligna quase sem humanidade, um predador que ameaça a moralidade e a estrutura da sociedade vitoriana. No filme, ele é um guerreiro cristão do século XV que, após perder sua amada Elisabeta, renuncia a Deus e se torna um vampiro como forma de desafiar o divino. Esse prólogo inventado adiciona um elemento trágico à história, transformando Drácula num personagem motivado pelo amor e pela perda, e não apenas pela sede de sangue.

A personagem Mina Harker, vivida por Winona Ryder, no livro uma figura exemplar de virtude e pureza, ganha contornos mais complexos no filme. Coppola insinua que ela é a reencarnação da esposa perdida de Drácula, criando um conflito moral e emocional que não existe na obra original. Isso transforma a narrativa numa história de amor condenado pelo tempo e pela natureza sobrenatural, em vez de apenas um combate entre o bem e o mal.

Essas mudanças dividem os puristas, mas conferem à obra uma profundidade emocional e um lirismo que poucos filmes de vampiro haviam alcançado até então. Coppola parece mais interessado em explorar os limites da paixão, da loucura e da sensualidade do que em ater-se a uma adaptação literal.

Gary Oldman entrega uma das performances mais multifacetadas de sua carreira. Seu Drácula transita com fluidez entre diferentes formas e personas: o velho conde aristocrático, o jovem dândi londrino, o monstro animalesco e o amante melancólico. Oldman encontra o tom exato entre o grotesco e o sedutor, o trágico e o ameaçador. Sua performance é marcada por uma fisicalidade intensa e uma presença que domina a tela, mesmo nos momentos de silêncio.

Winona Ryder, como Mina, funciona como o coração emocional do filme. Ela representa o desejo reprimido, a dúvida moral e a tensão entre os deveres sociais e os impulsos passionais. A química entre ela e Oldman sustenta a narrativa romântica do filme, mesmo nos momentos em que o roteiro flerta com o melodrama excessivo.

Anthony Hopkins, por sua vez, interpreta o professor Abraham Van Helsing de forma quase caricatural, com um humor macabro e um tom excêntrico que contrastam com o clima gótico da obra. Essa abordagem divide opiniões: há quem veja nela um alívio cômico necessário, enquanto outros a consideram uma ruptura de tom.

Keanu Reeves, no papel de Jonathan Harker, é amplamente considerado o elo mais fraco do elenco. Sua tentativa de imitar um sotaque britânico soa forçada, e sua atuação, especialmente quando contracena com atores mais experientes, carece de profundidade emocional. Ainda assim, sua presença não chega a comprometer a força do filme como um todo.

Uma das marcas registradas de Drácula de Bram Stoker é seu erotismo escancarado. Ao contrário de outras versões que evitavam ou suavizavam os aspectos sexuais do vampirismo, Coppola os abraça com intensidade. O ato de sugar o sangue é filmado como uma metáfora para a relação sexual, e as cenas de sedução são carregadas de desejo, ambiguidade e prazer proibido.

Essa abordagem coloca o filme na linhagem do horror erótico, aproximando-o de obras como Os Amantes Vampiros (1971) e Nosferatu, o Vampiro da Noite (1979), de Werner Herzog. Mas Coppola vai além: ele utiliza o erotismo não apenas como atração, mas como ameaça. O desejo é o caminho para a perdição, e o prazer, uma forma de possessão. Lucy Westenra (Sadie Frost), por exemplo, é transformada numa criatura sensual e demoníaca após ceder às forças de Drácula — uma metáfora visual e narrativa da transgressão moral na sociedade vitoriana.

Outro tema central do filme é o tempo — ou melhor, sua negação. Drácula é um ser que se recusa a aceitar a morte, que desafia a ordem natural ao buscar a eternidade. Sua condição de vampiro é ao mesmo tempo um triunfo e uma maldição: ele vive para sempre, mas carrega o peso da perda, da solidão e da culpa. A busca por Mina é também uma tentativa desesperada de se redimir e recuperar algo que o tempo lhe tirou.

Essa dimensão metafísica do filme é reforçada pelo simbolismo religioso que permeia toda a narrativa. A cruz, o sangue de Cristo, a hóstia sagrada, os crucifixos — todos esses elementos são constantemente evocados, subvertidos e confrontados. Drácula é um herege que profana os símbolos do cristianismo, mas também um penitente que busca salvação. No clímax do filme, é Mina quem oferece essa redenção, ao matá-lo com um gesto de amor, não de ódio.

A trilha sonora de Wojciech Kilar é outro destaque absoluto. Com temas que alternam entre o épico, o sombrio e o melancólico, a música reforça a dimensão operística do filme. É ela quem conduz emocionalmente o espectador, ora criando tensão, ora amplificando a dor do personagem-título.

A montagem de Anne Goursaud também merece atenção. Em muitos momentos, Coppola utiliza cortes rápidos, sobreposições de imagem, elipses e paralelismos visuais para sugerir conexões psíquicas e espirituais entre os personagens. O uso de cartas, diários e narrativas em primeira pessoa — herdado diretamente do romance epistolar de Stoker — é transformado numa estratégia cinematográfica que mescla subjetividade, fragmentação e simultaneidade.

Na época de seu lançamento, Drácula de Bram Stoker foi um sucesso comercial e ganhou três Oscars (Figurino, Maquiagem e Edição de Som). A crítica, no entanto, ficou dividida: alguns exaltaram sua ousadia estética e sua reinvenção do mito; outros acharam o filme exagerado, artificial e confuso. Com o tempo, porém, a obra ganhou status de cult e passou a ser reavaliada como uma das adaptações mais interessantes do romance de Stoker, talvez a mais ambiciosa em termos visuais e temáticos.

Mais do que um filme de terror, Drácula de Bram Stoker é uma experiência sensorial que desafia convenções. Ele rejeita o realismo e abraça o artifício, aposta no exagero como estilo e faz do horror uma forma de poesia trágica. Em um tempo em que o gênero era frequentemente associado a fórmulas e sustos fáceis, Coppola entregou uma obra autoral, romântica e profundamente gótica — um épico da alma atormentada.

Drácula de Bram Stoker é uma obra única dentro da filmografia de Coppola e um exemplo raro de cinema comercial feito com total liberdade criativa. Ele nos lembra que o horror pode ser belo, que o amor pode ser maldito e que os monstros mais assustadores são, muitas vezes, aqueles que amam demais.

Ao fim, resta a imagem de um Drácula que não quer apenas beber sangue, mas ser amado, perdoado, salvo. E talvez essa seja sua tragédia mais profunda: ser condenado não por seu desejo de matar, mas por seu desejo de amar além da morte.