Francis Ford Coppola, já consagrado após O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão: Parte II, entregou em 1979 não apenas um filme de guerra, mas um dos trabalhos mais delirantes, ambiciosos e devastadores do cinema moderno. Apocalypse Now não é um filme que simplesmente retrata a Guerra do Vietnã; ele a absorve, a distorce e a regurgita como um pesadelo febril, um mergulho na loucura humana onde o horror — palavra que se tornaria símbolo do filme — deixa de ser conceito abstrato e ganha corpo, textura e presença. É cinema na forma mais pura, mais perigosa, mais total.

A história acompanha o capitão Benjamin Willard (Martin Sheen), um soldado exausto, psicológica e espiritualmente destruído, que recebe uma missão clandestina: encontrar e eliminar Walter E. Kurtz (Marlon Brando), um coronel renegado que, segundo o Exército, enlouqueceu e passou a comandar um culto armado nas selvas do Camboja. A premissa, inspirada livremente em O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, funciona como uma jornada alegórica, quase mitológica, em que cada parada no rio representa um estágio mais profundo da degradação moral, da desumanidade e da perda de identidade.

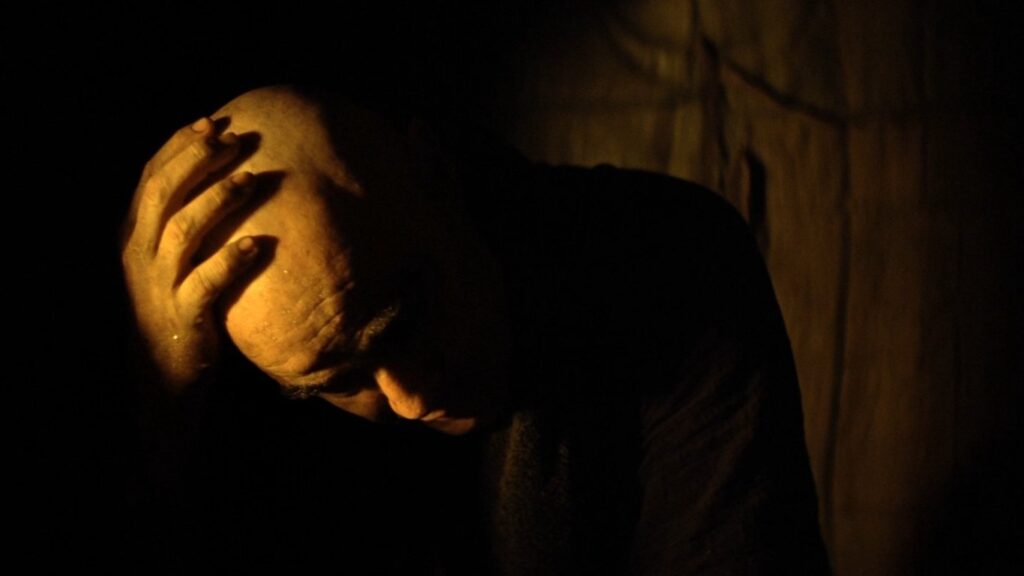

Coppola deixa claro desde o início que Apocalypse Now não é um filme realista — ao menos não em um sentido tradicional. O prólogo, com a floresta devastada pelo napalm ao som de “The End”, dos Doors, já prepara o espectador para uma experiência sensorial extrema. Chamas dançam em câmera lenta, hélices de helicóptero se sobrepõem ao rosto de Willard, e a música de Jim Morrison ecoa como um ritual fúnebre. A montagem fragmentada, quase abstrata, estabelece o estado mental do protagonista: confuso, quebrado, incapaz de retornar à vida civil. Quando Willard diz “Quando eu estava em casa, eu queria estar lá; quando estava lá, tudo o que queria era voltar”, entendemos que seu trauma não é apenas uma consequência da guerra — ele é a própria guerra.

A viagem até Kurtz funciona como espinha dorsal da narrativa, mas também como uma espécie de descida ao inferno dantesco. O barco-patrulha que transporta Willard — com Chef (Frederic Forrest), Lance (Sam Bottoms), Clean (um jovem Laurence Fishburne) e o chefe da embarcação, Chief Phillips (Albert Hall) — torna-se um microcosmo da América, um país que se lança para dentro de um conflito que não compreende e, no caminho, perde a alma. Cada encontro no rio expõe uma faceta diferente do absurdo: as ordens contraditórias, a paranoia crescente, o caos como regra.

Um dos momentos mais emblemáticos — e discutidos — do cinema americano é a sequência em que o tenente-coronel Kilgore (Robert Duvall) lidera um ataque a uma vila vietnamita ao som de “A Cavalgada das Valquírias”, de Wagner. O absurdo é tão intenso que se torna quase cômico, mas Coppola nunca perde a dimensão trágica. Kilgore, com seu chapéu de cowboy, peito estufado e frases icônicas (“Eu adoro o cheiro de napalm pela manhã”), é a personificação do militarismo delirante, que transforma a guerra em espetáculo, esporte, entretenimento. O surf no meio do bombardeio sintetiza essa contradição com perfeição: a vida e a morte viram elementos intercambiáveis, objetos de um jogo monstruoso.

A fotografia de Vittorio Storaro contribui para essa atmosfera operística. Poucos diretores de fotografia transformaram luz e sombra em metáforas tão potentes: o sol alaranjado, o verde denso da floresta e, sobretudo, o contraste entre luz e escuridão no terceiro ato, quando finalmente conhecemos Kurtz, formam um tratado visual sobre o indizível. Coppola e Storaro abandonam qualquer pretensão documental; eles constroem um Vietnã onírico, saturado, quase mítico. A imagem não representa o mundo: ela o reinventa.

Outro elemento fundamental é a trilha sonora. Além do uso marcante de Wagner e dos Doors, Coppola e o designer sonoro Walter Murch criam um ambiente acústico opressivo, feito de ruídos mecânicos, helicópteros, explosões difusas, sussurros. É um som que não apenas acompanha, mas invade e distorce a percepção — um lembrete constante de que a guerra é uma experiência sensorial total, profundamente desorientadora.

Conforme a narrativa avança, o real se torna cada vez mais turvo. A cena em que Chef e Willard enfrentam um tigre na selva é um exemplo de terror puro, um momento que poderia vir de Predador ou O Iluminado, mas que aqui simplesmente reforça a sensação de que os personagens navegam por um espaço onde a razão deixou de existir. Da mesma forma, a parada para o show das coelhinhas da Playboy, em uma base militar enlouquecida por soldados histéricos, revela o espetáculo grotesco da masculinidade em guerra.

O ponto de virada emocional ocorre com a morte de Clean, vítima de uma emboscada repentina. Sua mãe, ao fundo, lendo uma carta gravada em fita, contrasta com a violência brutal do ataque, e Coppola monta a sequência de forma a sublinhar a incoerência moral da guerra, onde vidas se perdem em segundos, sem heroísmo, sem propósito, sem narrativa. O luto coletivo nunca chega; o mundo segue adiante, e o absurdo se perpetua.

Quando finalmente chegamos ao “templo” de Kurtz, Apocalypse Now se transforma em uma experiência quase metafísica. O coronel, interpretado por um Marlon Brando imenso, sombrio, enigmático, aparece como uma figura mítica, ao mesmo tempo sábio e aterrorizante. Brando improvisa longos monólogos, murmura reflexões filosóficas e ergue uma aura de autoridade incontestável. O horror, para Kurtz, não é apenas o resultado da guerra — é o estado natural da existência humana. Ele acredita ter atravessado os limites que mantêm a civilização de pé e descoberto uma verdade profunda, cruel, inaceitável.

A presença de Willard diante dele sugere um confronto entre duas versões do mesmo homem: o soldado obediente, que cumpre ordens sem compreender o significado delas, e o comandante que decidiu assumir a própria monstruosidade. A morte de Kurtz é inevitável, e Coppola filma a cena como um ritual—intercalando a execução com o abate de um búfalo real, criando uma metáfora visual que hoje poderia ser considerada extrema, mas que na época simbolizava a brutalidade crua do tema. “O horror… o horror”, sussurra Kurtz nos seus últimos instantes. Não é apenas a constatação do que viu; é a conclusão de que a humanidade talvez seja, em essência, inseparável desse horror.

O filme encerra sua narrativa de modo aberto, ambíguo. Willard, ao matar Kurtz, parece libertar não apenas a si mesmo, mas o povo que o coronel governava com seu reinado de sombras. Ele joga fora sua arma — gesto simbólico que sugere renúncia, mas também exaustão absoluta. Nada ali foi uma vitória. Nada ali foi uma redenção. O impacto cultural de Apocalypse Now é imenso. O filme se tornou um marco não só do cinema de guerra, mas do cinema como forma artística. Sua produção conturbada — tempestades, doenças, problemas financeiros, a crise nervosa de Coppola, o infarto de Martin Sheen — alimentou a aura mítica que envolve a obra. O resultado foi um filme grandioso, monumental e profundamente pessoal, que levou os limites da linguagem audiovisual a um novo patamar.

Mais do que um retrato da Guerra do Vietnã, Apocalypse Now é um retrato da loucura humana, do vazio moral, do colapso da razão. É um filme sobre a violência que carregamos dentro de nós, sobre a facilidade com que a civilização pode se desfazer, sobre a linha tênue entre sanidade e barbárie. Sua força permanece intacta porque ele jamais tenta oferecer respostas ou consolo. Pelo contrário: ele nos mergulha no abismo e nos obriga a encarar aquilo que preferimos não ver.

Assistir a Apocalypse Now hoje, mais de quarenta anos depois de seu lançamento, continua sendo um choque. As imagens de Coppola mantém sua potência; os personagens seguem complexos, indecifráveis; e a jornada de Willard ecoa como uma parábola universal sobre poder, violência e desumanização. É um filme que não envelhece porque fala de algo atemporal: a capacidade humana de destruir — e de se destruir. O horror, afinal, nunca desapareceu. Ele apenas muda de rosto.